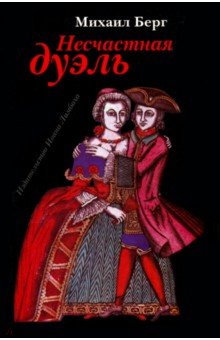

Несчастная дуэль

Несчастная дуэль

Во время моего сбивчивого, подогретого лишним бокалом шампанского рассказа я не раз и не два ловил на себе взгляд одного из гостей, укромно сидевшего в углу гостиной, — господина лет сорока, одетого в черное, со сползшими на нос очками на несколько брезгливом, как будто обиженном лице. Выражения его глаз я не мог понять — то ли снисходительное поощрение, то ли насмешливое недоумение, казалось мне, читал я в этом взгляде. Наружностью он походил на гетевского друга Мерка, который, как известно, послужил моделью для Мефистофеля: высок, худ, почти костляв, с небольшой головой, длинным и острым носом, очень широкими и тонкими, жующими насмешку губами и маленькими изжелта-карими глазами за толстыми стеклами круглых очков. С полковником Ревским — это был он — мы обменялись всего парой слов в самом конце вечера. Какая-то тайная досада вынудила меня сделать ему вопрос: что, собственно, вызвало его улыбку во время моего рассказа? Полковник опять усмехнулся кривой улыбкой, которую поймал и подавил как непрошеный зевок, и с коротким поклоном спросил:

— Вы упомянули о Littorella uniflora, вы отыскали ее в наших краях?

— Сперва на берегах Вяжли; вы, сударь, изволите заниматься ботаникой?

— Помилуйте, только любитель. Но не встречали ли вы Erica tetralix? Я привез ее из Лифляндии... кстати, как и Najas flexi.

— Нет, только Najas intermedia.

— Ваша наяда более распространенная или, если позволите, более курносая, в наших деревнях римский нос встретить труднее, чем греческий. Но их не стоит путать, как Crataegus sanguinea Pall, которым я лечу бессонницу, и Digitalis purpurea, для которого у меня слишком мало врагов.

— Вы делаете из боярышника отвар?

— Из сушеных плодов, собранных в июле.

Я, имея сказать совсем другое, готовый по офицерской привычке встретить грудью упрек насмешника, поневоле был вовлечен в разговор о вопросах, также являвшихся для меня отнюдь не чуждыми, и с удивлением уже через несколько минут оказался под впечатлением как от редких знаний полковника о столь частных предметах, так и от какого-то непонятного, властного обаяния, точно мускусный запах, исходящего от этого человека. Пять минут беглой беседы у окна, и я должен был признаться себе, что не могу противостоять удивительной силе его души — мои подозрения улетучились; я увлекся; расстались мы почти друзьями.

Возможно, моя память похоронила бы зыбкие впечатления этого вечера, кабы не письмо, полученное мною спустя месяца три-четыре, когда я готовился к докладу перед Географическим обществом об экспедиции, которую я предлагал осуществить, если получу соответствующую поддержку. Вернувшись после звонка посыльного к своей конторке, я разорвал конверт, надписанный крупным размашистым почерком; поехало криво, с раздражением сунул в рыхлый разрыв слепые пальцы и вынул пухлую стопку бумаги; посмотрел в конец: полковник Ревский. «Кто бы это мог быть и что за трактат мне прислали», — мелькнуло в моем мозгу; но я уже читал:

«Милостивый государь Павел Петрович!

Ваш рассказ на вечере генерала Мельникова изумил и даже возмутил меня, так как и мне выпало соприкоснуться с историей, вполне блестяще изложенной Вами, но я не мог вступить с Вами в дискуссию по причине, которая станет яснее ниже, если Вы, конечно, соблаговолите дочесть это письмо до конца. Дело в том, что я был также знаком с одним человеком, долгое время почитавшимся близким приятелем поэта Х**, о коем Вы столь красноречиво поведали нам, — он-то и будет предметом моего рассказа, и не только потому, что имел касательство к дуэли, которую Вы, вероятно, со свойственным Вам доброжелательством изволили назвать несчастной. Но все по порядку.

Я служил в N-ском пехотном полку. Жизнь армейского офицера известна. Мы стояли тогда в местечке ***. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видели ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Его имение, в котором отбывал он ссылку, располагалось в пятнадцати верстах от местечка; раз в месяц он принимал у себя, а так почти каждый вечер проводил в нашей компании. Никто не знал его состояния, никто ни о чем не решался его расспрашивать, но многое, конечно, было известно. Он являлся старшим сыном генерала Р., героя 12-го года, и младшей дочери знаменитого историка М. М. Щербатова; с младенчества жизнь готовила его к подвигам, многие полагали в нем зачатки великой будущности и не сомневались, что он будет более чем известен. Однако клевета, несправедливость общественного суждения, какая-то тайна не столько поломали его жизнь, сколько пустили шар, следующий в угол, в боковую лузу. Мне казалось, что со мной он оставлял свое постоянное злоречие, как-то смягчался, возможно щадя мою молодость, и позволял себе ту степень откровенности, какую никогда не допускал в общем разговоре.

Казалось, в нем не было и тени честолюбия — молодым подполковником он вышел в отставку, непонятно почему оставив военную карьеру, которая ему улыбалась. В нем была бездна ума, но он ничего не делал, не писал, довольствуясь ролью светского шалуна и иронического собеседника, притом что презрение к любому проявлению высокого чувства тут же обозначалось на его челе при первых признаках несносного пафоса. Его проникновенной холодности и скептической усмешки боялись, полагая его сердце черствым; и как бы удивились многие, узнав, что однажды, еще во время службы на Кавказе, он подобрал маленького раненого черкеса, на руках внес его в свою карету и, перевязав чем попало под руку, привез окровавленного ребенка на коленях в Киев, где выходил, сделав его впоследствии своим камердинером. А то, как он играл со своей собакой Атиллой, могло бы вызывать умиление у самого недоброжелательного свидетеля, коих ему было не занимать.

В Москве за ним закрепилось прозвище Сатана Чистых прудов, так как, кроме злоречия и скептических жалящих насмешек, ему было свойственно не находящее объяснения презрение к приличиям — он действительно мог на званом вечере подойти через весь зал к молодой женщине и заговорить с ней, не будучи до этого представленным. Проникнутый тщеславием, он обладал, сверх того, еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, — следствие чувства превосходства, быть может мнимого. Женщины краснели, мужчины подавляли дрожь, видя его, а он, гроза светских пустомель, используя свои немалые познания в медицине, без страха ходил по избам крестьян своей Болтышки и спасал их от холеры, когда она забрела в его края. С легкой руки Х** его звали Антихристом, в то время как крестьяне почитали его за ангела.

Но, конечно, именно странная дружба с Х**, который с самого начала их знакомства смотрел на него снизу вверх, придала его репутации тот оттенок несмываемого упрека и осуждения, от которых, увы, он так и не сумел избавиться. Хотя насколько он был виноват в том, что произошло, судите сами! Я расскажу то, что так или иначе стало мне известно, и Вам решать — справедлива или нет молва, приписывающая ему все те грехи, в коих он был повинен не больше, чем непомерно высокое дерево за то, что привлекает к себе молнию и становится причиной пожара.

Болтали, что он был влюблен в жену гельсингфорского губернатора Верейского, приходясь ей, Марии Гавриловне, кузеном по материнской линии. Мол, потому-то он и вышел столь скоропостижно в отставку, что, не имея другой возможности, хотел следовать за ней, когда генерал Верейский получил назначение в Гельсингфорс. О нем говорили, что еще в самой нежной молодости он был жесток с женщинами, причем известных по своему дурному поведению даже не удостаивал внимания, зато тех, кого почитали воплощением чистоты и невинности, делал объектом своих неумолимых преследований. Ну, а если он просто хотел проверить натуральность невинности и силу чистоты, что тогда? — хотите сказать, что он искушал, но как иначе добиться истины и определить — фальшивая ли перед вами монета, как не попробовав ее на зуб?

Насколько я понял, с Х** они познакомились еще в Петербурге, но коротко сошлись уже в Финляндии, где каждый отбывал свою повинность — Х** искупал последствия юношеской шалости, за которую был наказан, по мнению многих, чересчур жестоко, Р., которого не смущала толстая солдатская шинель, хотя и не особо прельщал романтический бред модных стихов (слава которых обогнала появление поэта у финских скал), покровительствовал ему без тени насмешки или осуждения, стараясь ничем не задеть самолюбия пылкого и слишком юного сердца.

Их первая после Петербурга встреча была столь знаменательна, что о ней я расскажу подробнее. В зале ресторации (если вы бывали в Гельсингфорсе, то помните, что она располагалась в двух шагах от порта) был назначен бал по подписке. В 9 часов все съехались. Р. стоял позади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи — счастливую эпоху мушек из черной тафты. Самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она с возмущением обсуждала появление на балу двух дам — одна из них была пожилая, другая молоденькая, стройная. Одеты они были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего. На той, что казалась дочерью, было изящное платье gris de perles; легкий газовый шарфик вился вокруг ее локотков. Туфельки couleur puce открывали ее ножку так мило, что даже не посвященный во влажные таинства красоты непременно бы ахнул, хотя б от удивления. Ее легкая аристократическая походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо Р., на него повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.

Однако толстая дама, сидевшая на стуле перед Р., была другого мнения; она с возмущением говорила своему кавалеру, драгунскому майору:

— Эта княжна пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет... C’est impayable!.. И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить...

— За этим дело не станет! — отвечал услужливый майор и отправился в другую комнату.

Кто-то тронул Р. за плечо, он быстро обернулся: Х**, улыбаясь, стоял перед ним; они обнялись.

— Какова? — восторженно спросил Х**, пожирая глазами княжну.

— Прехорошенькая — у нее бархатные глаза, именно бархатные: я советую вам присвоить это выражение, говоря о ее глазах. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза — без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят... Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего... А что, у нее зубы белы? Это очень важно!

— Вы говогите о хогошенькой женщине, как об английской лошади, — отвечал Х**, как всегда слегка картавя и похохатывая, но с предательским оттенком тайного смущения.

— А знаете ли вы Громова?

— Зачем мне знать Гхомова?

— А затем вам знать Громова, что это один из ваших конкурентов.

— Что такое Гхомов? — раздраженно перекатывая гласные, проговорил Х**, и лицо его из детски-восторженного выражения (оно, как часовая цепочка при маршруте: жилетный карман и обратно, только робко мелькнуло между двух темных и мрачных, идущих друг другу навстречу фалд) перешло в злое и натужно небрежное.

— Громов — один из сыновей графа Кирилла Ивановича Громова и, как говорят, лучший образец золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда служил там, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант, немного педант и аккуратист и вместе с тем — очень милый, добрый малый. Не более, конечно, чем добрый малый, но далеко пойдет. Хотя, насколько я разумею в этом тонком и нежном деле, ваши шансы предпочтительней. Ставлю на красно-черных. Но я бы советовал решить дело как можно скорее; нынче не рекомендую говорить, но поезжайте завтра поутру, классически, во фраке, делать предложение, если вы, конечно, созрели. У солдатской шинели свои преимущества — дамы привыкли за толстым сукном искать пылкое сердце, а под фуражкой с околышем — образованный ум...

…

Его писательская карьера начинается неожиданно. Он мечтал о великих открытиях, подвиги Ливингстона и Беккера кружили ему голову, но недостаток средств не давал возможности осуществить мечту и пройти по следам Беккера к истокам Белого Нила. Однако тянуть лямку пехотного офицера тоже нету сил, и тут ему в голову приходит мысль написать эротический бестселлер, выпустить его под псевдонимом и таким образом разбогатеть. Идея приходит в голову ночью, в палатке с туго натянутым пологом, становится душно, он выходит в сосущую темень, соленые кристаллики звезд горят на фоне черного неба, ночная пустыня засеяна шорохами, тающими огоньками, хмельную хвойную свежесть дарит мимоходом сорванная веточка, упруго закушенная зубами. Будущий автор понимает, что его основной козырь — полное равнодушие к женщине и топографии ее тела: ее ласковые руки и очаровательные отверстия для него не более чем полумеханические приспособления для дойки равнодушного и угрюмого фаллоса. Именно поэтому он полагает, что сумеет симулировать воспаление страсти у своих героев и заставит читателей корчиться в муках неразделенной похоти. Сюжет его первого (да и последующих романов) несложен. Озабоченный, погруженный в тяжкие раздумья путешественник по воле случая оказывается в незнакомой ему экзотической обстановке, где его безуспешно пытаются совратить очаровательные несовершеннолетние создания. По неизвестным читателям причинам путешественника оказывается достаточно трудно расшевелить, и заторможенная заскорузлая чувственность не реагирует на лесбиянок, буквально выворачивающихся перед ним на ковре, или на игры ленивых купальщиц у борта зеленого мозаичного бассейна с голубой водой, которые с восхитительным коварством (при полном отсутствии смущения) снимают верхнюю часть своих купальных костюмов якобы для того, чтобы избежать светлой полоски на загаре, а на самом деле — чтобы заставить работать на себя закон всемирного тяготения, когда они с кажущейся невинностью приподнимаются на локтях, демонстрируя окружающим свои юные груди. Бесконечное разнообразие соитий, от оральных до анальных, плохо замаскированные коитусы в общественных местах и явное пристрастие к натюрморту из девического рта и мужского члена — и все это, пропущенное сквозь призму нарочито дремучего безразличия, с прогрессивно нарастающим числом комбинаций и участников. Однако, несмотря на кажущуюся невообразимость большинства сцен, текст по сути дела состоит из переплетения цитат, от Петрония до Льва Толстого, цитат, иногда тщательно закамуфлированных, иногда нарочито перевранных, как, например, во время одной сцены изнасилования китайскими разбойниками случайной попутчицы нашего путешественника, которая вместе со слезами восторга произносит почти дословно монолог Настасьи Филипповны из «Идиота» Достоевского, который так же незаметно переходит в описание ссоры Облонских в «Анне Карениной». Хорошенькие героини с равнодушно раздвинутыми ногами, мускулистыми животами и томными жестами походя обмениваются высокопарными репликами из Апулея и Чехова. Пейзажи фантастичны и экзотичны и все же достоверны. Описания флоры и фауны блестящи, но не затянуты. Эротические пассажи настолько умелы, что читатели мучались от неразделенных и стремительных оргазмов. Большинство эпизодов действительно имели аналогии в его жизни, а то магическое впечатление, которое он всегда производил на женщин, описывают почти все мемуаристы. Уже наружность Пржевальского сразу привлекала к нему внимание. Он был высок ростом, хорошо сложен, прядь белых волос спадала на висок, что при густой черной шевелюре и смуглом лице придавало ему особую оригинальность с демоническим оттенком. Однако из его интрижек никогда ничего не выходило. Обычно он разочаровывался еще на пути. Становился груб, резок, в горле что-то клокотало, ноздри раздувались, и на губах появлялась пена, у него начинали подрагивать колени и пальцы, и та, которая только что собиралась ему отдаться, в испуге ретировалась. Единственный случай, когда ему удалось донести до конца свою страсть, не расплескав по дороге, было кратковременное приключение в маленьком местечке Гори с молоденькой женой хромого грузинского сапожника, у которого он заказал кое-что из снаряжения для своей экспедиции на Восток. Кованый сапог и охотничий стек обратили в бегство запротестовавшего было мужа, после чего жена, извиваясь в деланном протесте, изысканно удовлетворила его разносторонние желания. Излишняя поспешность и нервозность при контактах с этими злокозненными особами не мешали ему быть роскошно медлительным в описании сладких пыток, заставляющих читателей плавиться на огне собственных тайных чувств. Его первый роман был опубликован в бульварном лондонском издательстве «Скрэббл мэгазин» под псевдонимом. Все последующие тоже. Успех был неслыханный. Однако Пржевальский и не думал открывать свое имя. Пронырливые репортеры, частные детективы и дотошные литературоведы сбились с ног, пытаясь проникнуть в тайну его псевдонимов, охотясь за каждым, в ком виделся или маячил таинственный автор популярных книг. Не раз в газетах появлялись сенсационные сообщения о «загадке века». Страницы солидных буржуазных изданий пестрели броскими заголовками: «Любимец публики играет в кошки-мышки со своими читателями», «Писатель, книги которого издаются миллионными тиражами, остается неизвестным», «Жизнь автора „Остановки в пустыне“ (его самый популярный роман) скрыта во мгле». Ловкие газетчики пытались вызвать сенсацию, публикуя наугад то одну, то другую фотографию загадочного писателя. Ошибка на ошибке. Специальный приз самому удачливому журналисту. Однако Паровальский был мастером мистификации и, играя в прятки, ловко вводил в заблуждение. Ему удавалось сохранить тайну благодаря множеству хитроумных предосторожностей; он ловко надувал любопытных с помощью разработанной им сложной системы общения с внешним миром, в частности с издателями: пользовался несколькими почтовыми ящиками, из которых корреспонденцию на его имя получали другие; нередко в анонсах на его книги указывались различные, каждый раз фальшивые адреса; гонорары приходили почтовыми переводами, однако из ящика вынимал их не он, а какой-либо особый уполномоченный в Европе, который пересылал этот гонорар следующему уполномоченному в другой стране, по цепочке, чтобы сбить ищеек со следа. Денежные переводы от лондонского издателя поступали на текущий счет хозяйки гостиницы в Пекине, где Пржевальский часто останавливался на пути в Центральную Азию. Театров он не терпел, беллетристов недолюбливал. Охота заменяла ему все удовольствия, но, кроме нее и хорошего стола, он любил азартные игры и часто выигрывал; эти суммы вместе с деньгами, полученными за книги, были основным фондом для его поездок в Сибирь и на Восток, а также уходили на дорогостоящие издания географических монографий с цветными иллюстрациями, которые он вынужден был выпускать за свой счет. Большевики, смущенные его происхождением, не смея мешать, подвергали молчаливому остракизму его исследования, не препятствуя, но и не облекая благосклонностью. По сути дела, дальние путешествия Паровальского были вызовом режиму; мало того, что он сам стремился все свое время проводить за рубежами страны, но еще делал приличные отчисления различным антимонархическим группировкам — некоторые даже считали, что он причастен к подделке временных свидетельств Восточного займа и сибирских векселей. В Петербурге он бывал только инкогнито. Хотя ни одна из его книг не начиналась с фотографии автора, вечером он переодевался, к черному ходу подавался лимузин. Застегивая пуговицы зеленого пальто с поднятым воротником, он выходил, не глядя по сторонам, быстро садился, авто трогалось. Накрапывал дождик. Перламутрово-серая сетка забирала окно пейзажа, который таял, исчезал; иногда в просветах появлялись суставы водосточных труб, случайные прохожие, чей-то подозрительный зонтик, из-под которого выглядывало вытянутое лошадиное лицо; стремительная гамма капель на лакированном карнизе. Пара зевак. Филер в гороховом пальто на углу. Кивающий полицейский. Дама в шляпе, накрытая дождем. Контуры луж. И авто, проезжающее посередине мокрой мостовой, вдоль пустынного подъезда гостиницы.

…

Идиотская ситуация. Он был арестован, сам не зная за что, на квартире брата, куда явился за полчаса до милиции с двумя оттягивающими руки сумками, набитыми тамиздатскими новинками, взятыми у голландского посла в качестве гонорара за двухчасовой фильм о покинутых северных деревнях, снятый им по заказу Би-би-си. Он смог распаковать только одну сумку, с некоторой оторопелостью убедившись, что вместо ожидаемых им журналов она полна бесчисленными экземплярами монографии «Евгеника» и разрозненными томами роскошно иллюстрированной энциклопедии «Масоны в России». Он успел выложить на стол последний том «Евгеники», когда раздался звонок в квартиру. Убирать было некогда, да и трудно было предположить все последующее, он смог только накрыть криминальные стопки на столе газетой и задвинуть вторую сумку ногой под стол, как услышал, что соседка, не подозревающая, что он дома, уже открыла дверь и впустила в прихожую незваных гостей. Уже в следующую секунду он выскочил в переднюю, поспешно прикрывая за собой дверь, кротко щелкнувшую французским замком.

В прихожей стояли двое в характерных финских плащах реглан, с настороженными физиономиями. Дальнейшее можно объяснить лишь тем, что он в результате аберрации посчитал, что его проследили на выходе из посольства и пришли по журнальным делам. Он и не подозревал, что позавчера была разграблена находящаяся в квартире брата антикварная коллекция, что почти сразу обнаружила случайно приехавшая с дачи жена брата (весь вечер отчаянно звонившая ему, чтобы посоветоваться, как быть, и только утром, пока он, пересиливая себя, пил со вторым секретарем посольства джин с тоником, сообщила в милицию, а сама помчалась в Новый Иерусалим извещать брата).

Коллекция была драгоценной, четверть вещей — под охраной государства; как впоследствии выяснили, пропали две напольные вазы, севрский фарфоровый сервиз, много столового серебра, две картины Крамского, пять икон XVI века, инкрустированная перламутром столешница и много чего по мелочи, хотя не менее ценное, ориентировочной стоимостью около миллиона. Младший брат ни о чем таком даже не подозревал. Его задачей было ни в коем случае не допустить в комнату с книгами людей, тут же показавших ему удостоверения следователей районного отделения милиции, которых прислали в качестве экспресс-группы. Они требовали, чтобы он предъявил документы и пропустил их в квартиру. Он же, оставивший паспорт и все бумаги в кармане куртки, повешенной на спинку стула рядом с криминальными сумками, требовал, чтобы ему предъявили ордер на обыск, которого, конечно, не было; вел себя предельно подозрительно, не объясняя причин, по которым он не пускал представителей власти в комнату. Полчаса препирательств, а затем его, как подозреваемого, увели, но зато он успел шепнуть на ухо соседке, которой доверял совершенно, чтобы она тут же, по их уходе, убрала книги; он был уверен, что только в них и дело.

Пока его вели, оба незадачливых детектива держали правые руки в карманах, уверенные в его причастности к ограблению и решившие, что живого или мертвого, но доставят его в отделение. Он же не сомневался, что привлечен по политической статье, что все несуразные вопросы — что делал вчера и позавчера? почему так странно вел себя утром при задержании? кто он такой и так далее? — задаются для отвода глаз и должны сбить его с толку; и памятуя Альбрехта, пропускал все их вопросы через четыре сита системы «ПЛОД», в результате чего ни на один, даже самый простой вопрос он так и не ответил. Это только усилило подозрение. Из отделения его перевели в следственный изолятор, и здесь-то все и началось.

Кроме него, вся тюрьма знала, что пойман уникальный преступник, укравший миллион. На него приходили смотреть практиканты, пялившие глаза на чудо природы. Начальник тюрьмы, облекая его своим заискивающим благоволением, уже на второй день перевел на особый режим с грузинскими рыночными помидорами и парным мясом, намекая, что может обеспечить вином и другими развлечениями. Пришедшая к нему с очередными вопросами высокопоставленная дама из прокуратуры после двух часов безуспешного допроса в качестве комплимента шепнула на ухо, что держится он идеально, она восхищена его выдержкой и самообладанием, кроме косвенных улик, на него ничего нет, и если он продержится в таком духе еще недельки две, то будет подчистую отпущен на свободу.

Нельзя сказать, что он не догадывался, что его принимают за другого. Слишком часто ему задавался вопрос об отношениях с братом и его женой, о связях с антикварами и ювелирами, чтобы он не сообразил — случилось нечто из ряда вон выходящее. Но что именно — он так и не понял. Он боялся сменить тактику, ибо другой у него просто не было, все время твердил про себя «плод-плод», опасаясь кого-нибудь, сам не зная кого, ненароком подвести.

Первые три дня его продержали в одиночке, потом перевели в камеру, где находился еще один человек, по поводу которого он не сомневался, что тот — подсадная утка и должен разговорить его во что бы то ни стало (за что тому, очевидно, пообещали скостить срок); но тем не менее поддался его обаянию, ибо ни до, ни после не встречал настолько приятного и обходительного человека, который при всем том был владельцем подпольных кожевенных фабрик и швейных мастерских в Грузии. И почти согласился на его уговоры после выхода на свободу, в которой — для обоих — его собеседник не сомневался, войти к нему в долю, чтобы — при его-то талантах! — сказочно разбогатеть буквально за несколько лет. По ночам ему рисовались структуры подпольных синдикатов, производств, назывались связи, явки и каналы, объяснялась вся тайная механика подспудного бизнеса, причем так подробно и достоверно, что придумать это ради легенды было невозможно; либо надо было быть гением, что одно и то же. И он в ответ тоже стал что-то рассказывать о своей жизни, о замыслах, о журнале, который мечтал выпускать, о способах пересылки рукописей за кордон, на что его седовласый собеседник только восхищенно причмокивал губами и качал головой: вах, вах, вах, ты так им и крути, молодец, так и крути динамо, ни за что не догадаются.

Его выпустили на двадцать первый день благодаря заявлению старшего брата, клятвенно заверившего, что младший брат тут ни при чем, что ни прямо, ни косвенно не может быть замешан в деле, хотя, кажется, этому заявлению никто так и не поверил. По крайней мере, провожать его вышел чуть ли не весь персонал следственного изолятора, с восторгом и значением пожимали ему руку как самому хитроумному преступнику, коего им довелось видеть, сумевшему обвести вокруг пальца всех, в том числе родного брата.